. . . ein bisschen mehr Hintergrund . . .

Oftmals wenn ich sage, dass ich Kalligraphie mache, dann kommt die Frage zurück: Asiatische oder arabische? Auf jeden Fall gehen die Gedanken sofort in Richtung Orient. Von dort kennt man das. Umso mehr, seit Rafik Schami sein erfolgreiches Buch veröffentlicht hat Das Geheimnis des Kalligraphen.

So hat sich im arabischen Raum im Lauf der Jahrhunderte eine im wahrsten Sinne des Wortes „arabeske“ Kalligraphie entwickelt, die in jedem Schriftzug den Allerhöchsten preist, dessen bildmäßige Darstellung ja ansonsten verboten ist.

Und die Asiaten haben mit ihren vielschichtigen Schrift-Bild-Zeichen eine Kunst entwickelt, die sehr im alltäglichen Bewusstsein verankert ist und auch nicht so sehr unterscheidet zwischen malen und schreiben. Von Sung Lien, einem Chinesen, habe ich mal das Zitat gefunden: Schreiben und Malen sind nicht getrennte Künste. Ihr Anfang war ein und derselbe. Sie sind Wege, die verschiedene Richtungen einschlagen und doch zum selben Ziele führen.

Und wir? In unserem Bewusstsein ist es nicht so sehr verankert und gegenwärtig, dass auch wir Abendländer auf eine mehr als zweitausendjährige Schriftentwicklung und Schriftkultur zurückblicken und zurückgreifen können. Die hat uns einen immensen Formenreichtum hinterlassen, aus dem wir Kalligraphen mit vollen Händen schöpfen können.

Von den Griechen beeinflusst, haben die Römer in ihren Monumentalinschriften – auf Triumphbögen und Siegessäulen – eine heute noch gültige Form grundgelegt, die Capitalis Monumentalis. Diese Buchstabenformen grüßen uns heute noch, wenn wir auf dem Computer eine Times New Roman wählen oder eine Arial – in den Großbuchstaben zumindest.

Etwa im 5. Jahrhundert folgte die Unzialis, immer noch eine Großbuchstabenschrift, und langsam bildete sich eine Kleinbuchstabenschrift heraus, die Halbunzialis, der man in Texten Großbuchstaben aus der Unzialis in vielfältigen Variationen hinzufügte. Groß waren in Europa die regionalen Unterschiede, oft so groß, dass man im Norden nicht lesen konnte, was die im Süden schrieben, und umgekehrt. Ein großes Problem für den Herrscher eines großen Reiches, der natürlich wollte, dass man seine Erlasse, Gesetze und Verfügungen, alles Amtliche eben, im gesamten Reiche zur Kenntnis nehmen konnte. Sonst macht ja jeder grad was er will! Carolus Magnus, Karl der Große, war um das Jahr 800 der erste, der in seinem gesamten riesigen Reich eine einzige Schrift verfügt hat: die Karolingische Minuskel.

Es gab noch einen zweiten Potentaten in der Geschichte, der so verfahren ist, weil er ein bisschen verfahren war. Eines Tages wurde Adolf Hitler gewahr, dass man die Fraktur, aus der Familie der gebrochenen Schriften (12. -15. Jahrhundert), in den umliegenden Ländern, überhaupt nicht lesen konnte; in den Ländern, die schon erobert waren und in denen, die noch erobert werden sollten. Da hat er von heute auf morgen in einem Erlass (vom 3. Januar 1941) der einst so urdeutschen gotischen Schrift als „Schwabacher Judenletter“ einen heftigen Tritt verpasst und sie allerorts durch die Antiqua als Normalschrift ersetzt.

Auf der Sütterlin-Seite finden Sie eine Kopie dieses Erlasses.

Und da treffen wir wieder auf alte Bekannte. Die alten Römer-Majuskeln sind immer noch drin, und die Kleinbuchstaben haben sich aus der Karolingischen weitergemausert, um sich nach einem Gastspiel bei den Humanisten in der Renaissance in der „lettera antiqua“ auf immer mit den Großen zu vereinen. Antiqua - aus fast allen Druckschriften heutzutage schaut sie uns an; und wie gesagt Times New Roman oder Arial und noch ganz viele andere.

Das war jetzt – zugegeben – ein Schnelldurchgang durch rund 2000 Jahre Schriftgeschichte, und vieles blieb dabei noch unerwähnt. So könnte man meinen, dass wir jetzt schon am Ende wären. Ich mit meinen Ausführungen bin gleich fertig; aber die Entwicklung der Schrift noch lange nicht.

Man muss nur mal die Fontsammlung eines Computers anschauen, da wimmelt’s nur so von zeitgenössischen Neuerungen; nicht alle sind gelungen, zugegeben, aber auf dieser Plattform ist auch Raum für Karrikierendes, Humoristisches, dem Zeitgeist sind Tür und Tor geöffnet ohne Zensur. Oder denken Sie an Graffitti . . .

Doch auch die „seriöseren“ Satzschriftentwickler sind zahllos, und nicht wenige davon sind auch Kalligraphen. Überall sieht man heute die „Zapfino“, eine der letzten Entwicklungen von Herrmann Zapf, einem heute über 90-jährigen Altmeister der Schriftkunst. Und bevor der Langnese-Schriftzug wieder eckig wurde, erfreuten sich die Leckermäuler vielleicht auch an den Rundungen einer – im Entwurf – geschriebenen! Schrift; Lieve Cornil hat sie geschaffen, eine Kalligraphin und Designerin aus Belgien, mit der ich seit langem gut befreundet bin.

Wenn wir Kalligraphien anschauen, die vor 50, 60 Jahren entstanden sind und sie mit heutigen, ganz aktuellen vergleichen, dann können wir eine enorme Veränderung und Erweiterung feststellen.

Eine Vielfalt neuer Werkzeuge ermöglicht einen völlig neuen Duktus und Strich, daraus entsteht eine neue Formensprache und Anmutung der Buchstaben. Was heute mit der Ziehfeder oder der Colafeder möglich ist, lässt sich mit der herkömmlichen Bandzugfeder aus Stahl nicht einmal denken. Mit dem Gänsekiel noch weniger.

Was früher verboten war, ist es heute nicht mehr. Wir dürfen heute, wofür frühere Schreiber heftig eins auf die Finger bekamen. Es wird mit Farbe geläppert nach voller Lust; es wird komprimiert, gedehnt und übereinander geschrieben, dass es kracht; die Collage hat Einzug gehalten in die Kalligraphie; der Rand – einst als Begrenzung gedacht – ist heute dazu da, auch mal über ihn hinauszuschreiben; die Gradlinigkeit ist dem Letterntanz gewichen; die Proportionen recken und dehnen sich in alle Richtungen; und schon seit langem lösen sich auch die Formen der Buchstaben und das Schriftbild auf, das Bild aus Schrift wird mehr und mehr zur reinen Grafik und damit auch schon mal – zuweilen heftig – unlesbar.

Aber in all dem steckt – wenn es gekonnt gemacht ist – keine Willkürlichkeit und Beliebigkeit; einfach draufloszukritzeln, weil ja heutzutage eh alles möglich ist, reicht nicht. Ohne intensives Studium der Formgesetze und der Werke der alten Schreibmeister geht es nicht.

Die neueste und bisher letzte Entwicklung, die gerade den öffentlichen Raum durch viele Publikationen und Plakatgestaltungen, Cafeschilder, Bucheinbände und Speisekarten etc… zu erobern im Begriffe ist, wird Lettering oder Handlettering genannt, eine dem Duktus und manchmal auch der Schlampigkeit einer Handschrift nachempfundene filzstiftige Schreibe; inzwischen ist es schon eine so selbstverständliche Ausdrucksgestalt geworden – modern halt! – dass man gar nicht wirklich bemerkt, dass sich das etwas optisch Neues in unseren Kommunikationsalltag eingeschlichen hat.

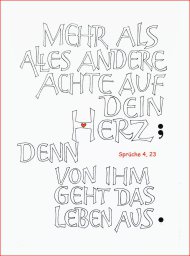

Das ist die Stelle, wo ich auf m e i n e ausgestellten Arbeiten zu sprechen und zum Schluss kommen will: Lesbarkeit ist für mich ein Muss – das bin ich dem Betrachter und den Texten schuldig, die ich schreibe und umsetze. Aber es muss nicht unbedingt immer eine leichte Lesbarkeit sein; welcher Komponist hat schon so komponiert, dass ein jeder Amateur (Liebhaber!) alles vom Blatt spielen können muss? So kann man auch nicht jede meiner Arbeiten direkt „vom Blatt lesen“. Man muss sich ein bisschen Zeit nehmen und Muße, muss verweilen können und Zwiesprache halten, um sich langsam in die Blätter hinein zu denken und zu lesen.

Dann wird „die stille Kunst, eine Feder zu führen“ vielleicht auch zur stillen Kunst, sich von der Feder führen zu lassen. Wohin? Das liegt dann beim Betrachter, und eine ungeplante Reise ist oft die erlebnisreichste . . .

aus meiner Rede zur Ausstellungseröffnung